お知らせ

令和5年04月23日

保存修理事業の行程

【保存修理事業期間】

令和2年6月1日~令和8年3月31日

①解体前調査

②床解体工事

③耐震診断・基礎工法設計

④素屋根建設工事

⑤屋根瓦調査

⑥屋根瓦解体工事

⑦土壁 調査・解体工事

⑧座敷飾・欄間 調査・解体工事

⑨礎石墨出し・据付具作成

⑩基礎掘方工事

■貝ボタン型抜断片

■石室の石

⑪野地・軒廻り 解体工事

■釿(ちょうな)での加工技術

⑫車寄小屋組解体・木部補修

⑬揚屋工事

⑭基礎工事

⑮瓦・石材調査

⑯欄間彩色調査・剥落止め

⑰礎石据付

〇令和5年度~7年度の工程予定

■屋下ろし

■屋根瓦葺工事、棟上導体取り付け、荒壁パネル取り付けなど壁工事、素屋根解体

■建具・襖修繕、壁紙貼り、畳表替え・敷き込み

【①解体前調査】

文化財建造物の保存修理は、建造物の最も価値の高い姿を求めるため、様々な調査を保存修理工事と並行して行います。調査には建物をくまなく実測する実測調査、破損部分と健全な部分を見極める破損調査、部材の材質や加工、施工方法を明らかにする仕様調査などがあります。

〈不陸〉建物の沈みや傾きを調べる

〈小屋組〉小屋組の状況を調べる

【②床解体工事】

床板には江戸時代の墨書もみられ、床組には元は柱や鴨居とみられる転用材も多く使用されていました。

〈床解体〉

【③耐震診断・基礎工法設計】

不陸の解消と対策工法を検討するため、礎石下基礎の状況を調査しました。また建物の現状を把握するため三次元測量を行いました。

〈基礎〉礎石下基礎の状況を調べる

〈三次元測量〉

【④素屋根建設工事】

修理中の建物を護るため、全体を素屋根で覆います。今回は南北約44m、東西約30m、高さ約15mの大きなものです。

〈素屋根〉

【⑤屋根瓦調査】

旧織田屋形の屋根は、主に桟瓦葺(さんがわらぶき)、車寄と千鳥破風は平瓦と丸瓦を交互に葺く本瓦葺です。解体前には瓦葺き調査を行いました。また葺かれていた場所を示す瓦番付をつけました。これにより総枚数だけでなく、傷みやすい場所もわかるので葺替時に対策を検討することができます。

〈瓦葺き〉瓦の葺き方、屋根の反りなどを調べる

〈瓦番付〉番付の書かれたシールを貼る

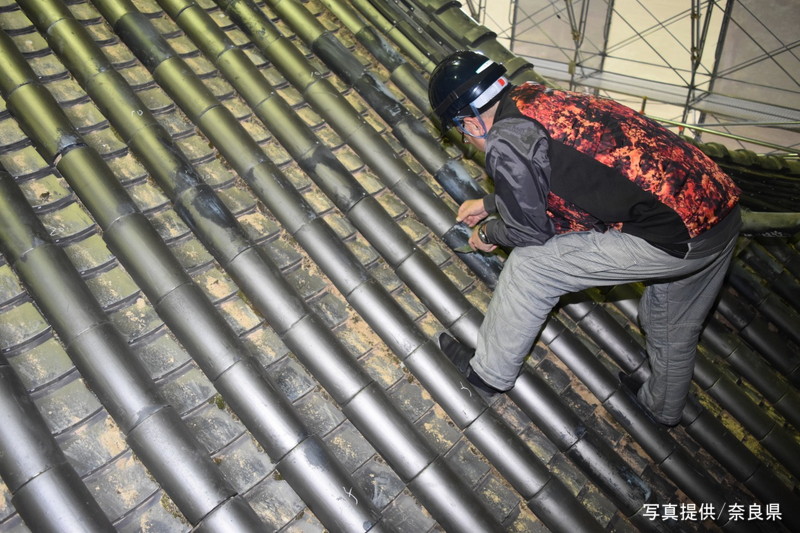

【⑥屋根瓦解体工事】

屋根瓦の解体はまず棟瓦から解体し、棟瓦葺き土の撤去、桟瓦、桟瓦土の撤去と上から順に行います(本瓦葺は棟、丸、平瓦の順)。桟瓦下の土を撤去すると土居葺と呼ばれる下地が現れます。昭和移築工事では土居葺として野地板の上に杉皮を葺き、横桟で押さえていました。

取り外した瓦は全て打音検査や目視によって破損状況を確認し、再使用可能かどうか調査しました。

〈解体前〉

〈棟・丸瓦解体〉

〈土居葺〉

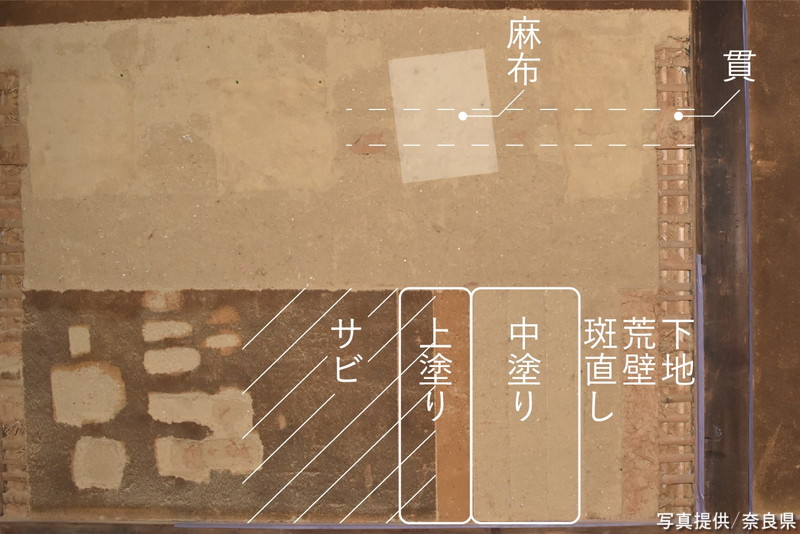

【⑦土壁 調査・解体工事】

壁は骨材となる下地に性質の異なる土を重ね、漆喰や稲荷土(いなりつち)で仕上げています。稲荷土はサビにより落ち着いた色になっていました。また貫の上は壁が薄くなるため麻布や棕櫚(しゅろ)を入れて強化していました。解体した壁土は練り直して荒壁土として再利用されます。

〈内壁調査〉

〈外装解体〉

【⑧座敷飾・欄間調査・解体工事】

座敷飾や欄間(らんま)は納まりを実測調査した後解体しました。付書院(つけしょいん)棚板からは大坂の商人が調達したことを示す墨書がみつかっています。解体した部材は部材実測、写真撮影、3Dスキャンなどの調査を経て倉庫で保管されます。現在漆の塗り直しや剥落止めを行っています。

〈欄間取り外し〉

〈付書院 解体〉

【⑨礎石墨出し・据付具作成】

基礎工事では礎石を取り外すため、南北、東西の柱筋に合わせて石に墨を打ちます(墨出し)。縁束には石とぴったり合うよう底部を加工する光付け(ひかりつけ)が施されていたため、今回は部材を傷めないよう石の凹凸を写し取った型を作りました。復旧時はこの型板を使って縁束石を据付ます。

〈礎石 墨出し〉

〈縁束石 据付具作成〉

【⑩基礎掘方工事】

今回の修理では不陸解消のため、独立基礎から面で支えるべた基礎への変更と、それに伴う揚屋(あげや)工事をおこないます。掘方工事では建物下の土を漉き取り、栗石を敷設し、捨てコンクリートを打設しました。続いて建物全体をジャッキで持ち上げる揚屋工事、べた基礎のコンクリート打設を行い、その上で揚屋した建物を支え直します。

〈掘方前〉

〈掘方後〉

〈捨てコン打設〉

■貝ボタン型抜断片

掘方工事の際に、丸く型抜きした貝殻の断片が出土しました。光沢から高瀬貝と推定されます。文華殿が建つ土地は、大正期から昭和期の宮域拡張整備で境内に組み入れられましたが、それ以前には付近に貝ボタン工場があり、この場所に断片が埋められていました。現在でも、奈良県内では磯城郡川西町などで貝ボタン製造が活発に行われています。

〈発掘された貝の断片〉

〈宝物館での展示〉

■礎石

取り外した礎石や束石の調査では、「①柳本陣屋御殿より使用されていた物」「②大正期に追加された物」「③橿原神宮への移築段階で追加された物」の3つに分類することができました。このうち①のなかには、文政13年(1830)の火災で焼けた痕が確認されました。また、古墳時代の石室の石とみられる貴重な遺構も発見されました。

〈石室の石〉

【⑪野地・軒廻り解体工事】

瓦に続いて土居葺(どいぶき)、野地板(のじいた)、野垂木(のだるき)を解体しました。解体部材にはすべて番付札をつけ、解体前後に調査をします。野地板は杉、野垂木は主に松が使われていました。いずれの部材からも材木商が記したと思われる墨書や刻印が見つかりました。今回の修理では垂れ下がった軒を元の高さに戻すため桔木(はねぎ)の調整を必要としており、部分的に小屋組を解体する予定です。

〈野地板〉

〈野垂木〉

〈野垂木 解体〉

■釿(ちょうな)での加工技術

桔木(はねぎ)などの木材の加工作業において、現代の電気工具を用いるだけでなく一部の材の加工を手作業で行っています。これは、古くから伝わる木材加工の技術を次世代へ継承し、建物だけでなく技術も後世に残す事を目的としています。

〈釿での作業〉

〈釿〉

【⑫車寄小屋組解体・木部補修】

車寄は本瓦葺の重い屋根のため、荷重で変形した隅木の据え直しや桔木の位置調整のため小組

を解体しました。

また土居受束の取付や解体部材の補修をおこないました。補足材は仕上げにチョウナはつりや古色塗を施すなど技法の継承と調和を図っています。

〈車寄〉小屋組解体

【⑬揚屋工事】

建物荷重を受ける柱を鉄骨に固定し(根搦み)、18 台の油圧ジャッキで同時に揚げました。支持材を追加しながら4日で1m揚屋しました。

揚屋中には通常解体時にしかおこなえない柱下部の矧木などの補修もおこないました。

〈揚屋前〉

〈揚屋後〉

【⑭基礎工事】

礎石解体後、鉄筋配筋、基礎コンクリート打設をおこないました。べた基礎は面で支えるので不同沈下しづらく、防湿性が高い利点があります。

その後立ち上げコンクリート、礎石・縁束石据付のため嵩上げコンクリートを打設しました。

〈配筋〉

〈コンクリート打設〉

【⑮瓦・石材調査】

瓦は役割ごとに、大きさ、制作技法などから分類し時代を決めていきます。石材は移築前のものを利用していました。柳本周辺の西門川、巻向川流域のものが多く、旧古墳転用材や過去に火を受けた痕跡があるものもありました。

丸瓦調査

〈旧古墳転用材〉

【⑯欄間彩色調査・剥落止め】

欄間彩色は経年による傷みがあり、清掃の後膠による剥落止めをおこないました。

あわせて色材の推定と彩色復原を試みました。当初は現在では退色してしまった蘇芳、藤黄などと推定される染料系色材も用い繊細な色彩が施されていたことがわかりました。

〈剥落止め〉

彩色復元イメージ

【⑰礎石据付】

嵩上げコンクリート上に飼物などで高さを調整、固定し元の位置に据付ました。

礎石据付

〇令和5年度~7年度の工程予定

■屋下ろし

■屋根瓦葺工事、棟上導体取り付け、荒壁パネル取り付けなど壁工事、素屋根解体

■建具・襖修繕、壁紙貼り、畳表替え・敷き込み

【出典】

■R3度情報発信 (発行日:令和4年3月25日)

■R4度(前期)情報発信 (発行日:令和4年10月15日)

発行:奈良県文化・教育・くらし創造部文化財保存事務所

令和5年03月31日

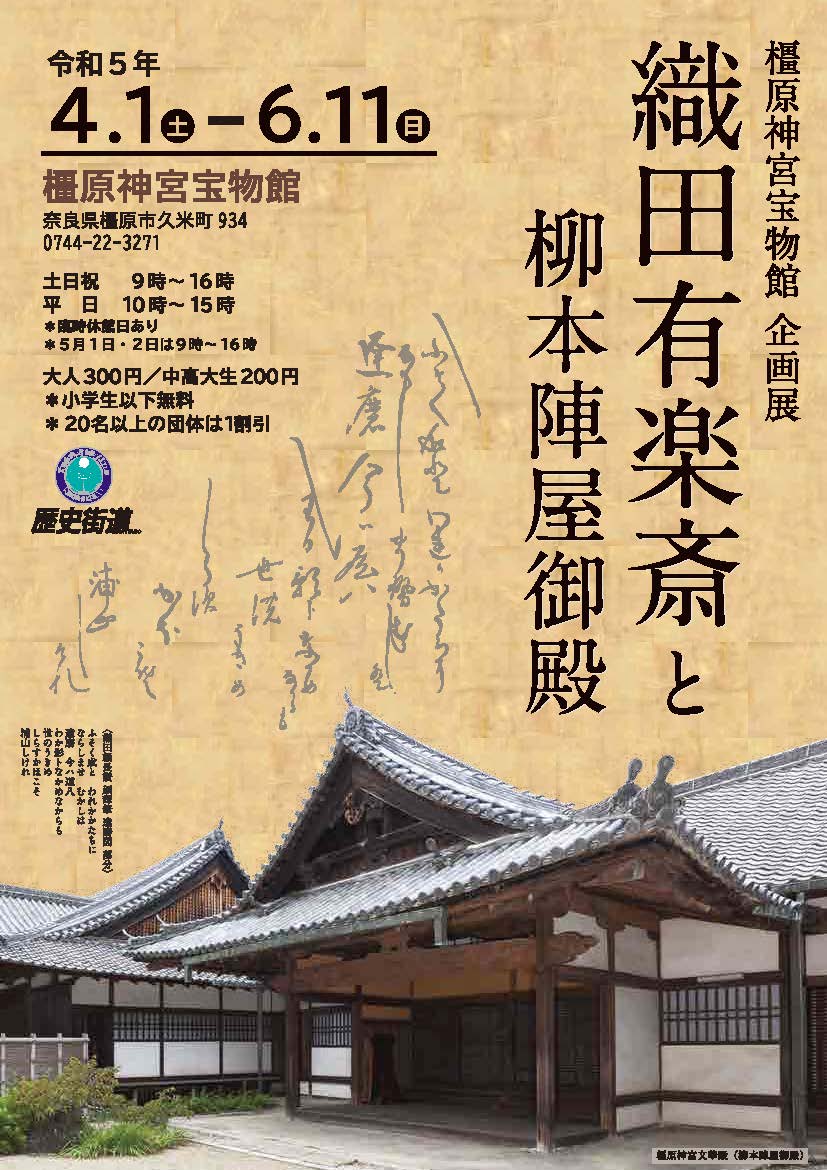

【6/11(日)まで】企画展 織田有楽斎と柳本陣屋御殿

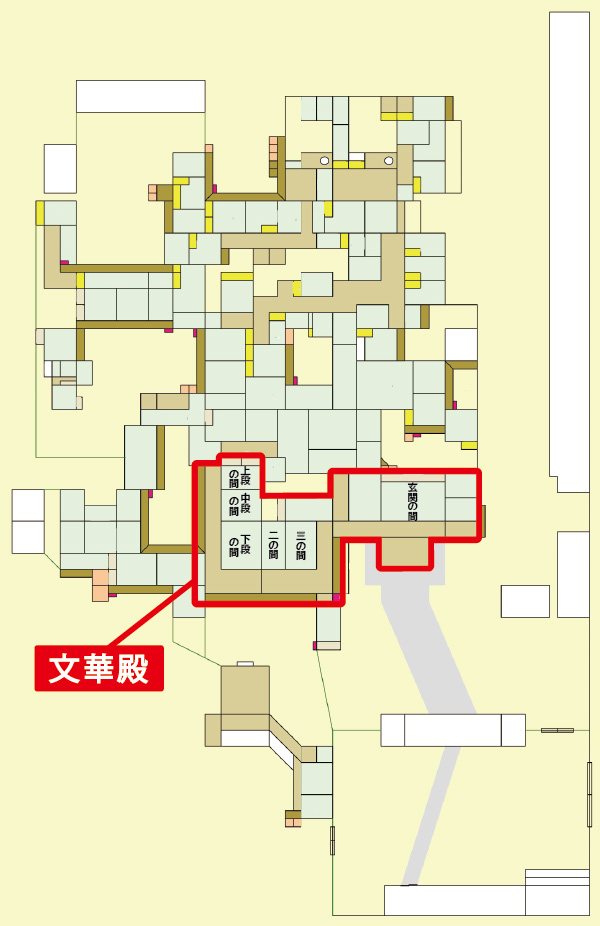

橿原神宮の境内には、文華殿と呼ばれる建物があります。これは、かつて柳本〈やなぎもと〉藩の陣屋御殿〈じんやごてん〉として天保 15 年(1844)に建設されたもので、昭和 41 年 (1966) に天理市柳本町より移築しました。 文華殿は江戸後期の大名居館の格式を今に伝える点が評価され重要文化財に指定されています。

現在、令和2年より奈良県に委託して保存修理が進められています。建物全体を持ち上げる揚屋〈あげや〉工事を含む修理は6年にわたり行われます。本年4月~5月に実施される修理中の内部公開に合わせて、御殿内を装飾する「鳳凰の欄間」や、 織田有楽斎〈うらくさい〉ゆかりの顔輝筆・織田頼長讃「達磨図」(写し)などを展示します。

【期 間】

令和5年4月1日(土)~6月11日(日)

【時 間】

土・日・祝休日 9時~16時

平日 10時~15時

※5/1(月)・2(火)は9時~16時

※臨時休館あり

【入館料】

大人 300円

中・高・大学生 200円

小学生以下 無料

※20名以上の団体は1割引

【場 所】

橿原神宮 宝物館(崇敬会館内)

令和4年06月17日

重要文化財「文華殿」保存修理事業について

■「文華殿」とは

■「文華殿」とは

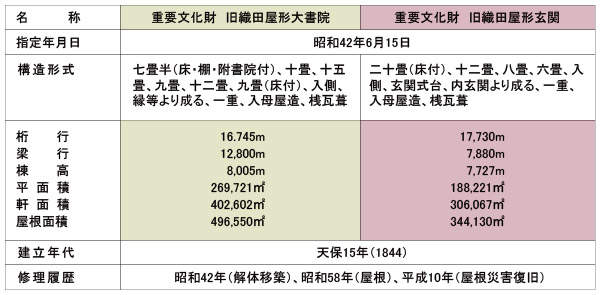

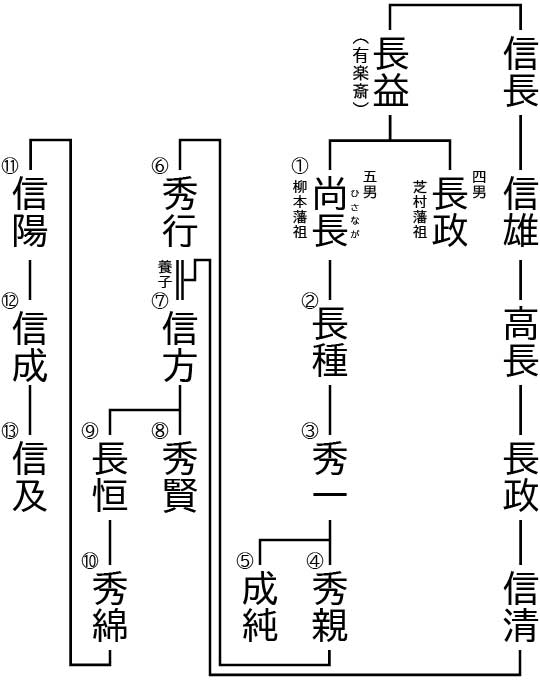

「文華殿」は、織田信長の弟、織田長益(有楽斎)の五男・尚長を藩祖とする柳本藩の陣屋御殿のうち、大書院及び玄関が移築されたものです。

陣屋御殿は文政13年(1830)に一度焼失し、現在の建物は天保15年(1844)に再建された時のものです。

明治10年(1877)4月以降は、柳本小学校の校舎として使用されており、小学校校舎の改築計画に伴い撤去されることとなりましたが、昭和39年11月に橿原神宮へ奉納され復元保存が実現しました。

その後、修復工事が竣工された昭和42年に重要文化財に指定されました。

(指定名称:重要文化財旧織田屋形大書院・玄関)

〈小学校として利用されていた当時の文華殿〉

写真提供/天理市立柳本小学校

■保存修理事業について

〈事業期間〉令和2年6月1日~令和8年3月31日

この度、建物に屋根瓦のずれや破損、軒先の部材には雨漏りによる腐朽、床には礎石の不同沈下によるものとみられる不陸が生じるなど、保存に支障が出てきたことから、保存修理を奈良県に委託し、令和2年から6年間に及び工事が進められています。

柳本藩の陣屋御殿である「文華殿」は、天保15年(1844)の建立より170年以上経ち、江戸時代の大名御殿がほとんど失われた今日、御殿で最も重要な部分である表向き御殿の遺構として、大変貴重なものと評価されています。

この貴重な文化財や境内の豊かな杜を後世まで受け継ぎ、御参拝いただく皆様が清々しい気持ちで安心・安全にお参りいただくため境内特別整備事業を執り進めております。

今後も各工程での記者発表や特別公開などを含め、重要文化財「文華殿」の新たな発見や保存修理の過程について情報発信をして参ります。

〈令和4年 特別公開時の様子〉

令和4年06月16日

「文華殿」見どころ

柳本藩の陣屋御殿である橿原神宮「文華殿」は江戸時代の大名御殿がほとんど失われた今日、御殿で最も豪華な部分である表向御殿の遺構として、大変貴重なものと評価されています。

こちらでは「文華殿」の見どころを御紹介いたします。

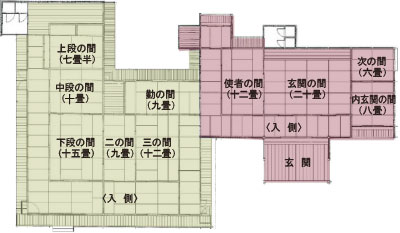

■玄関

■玄関

4つの部屋と入側(いりがわ)および式台を「玄関」と呼んでいます。千鳥破風の屋根が突出した部分を「車寄」、その低い床を「式台」と言います。車寄の妻飾りは意匠が優れており、軒下の虹梁(こうりょう)はケヤキの一木でできています。

〈玄関 正面〉画像提供/奈良県

〈虹梁〉

また、織田家は平姓を名乗っていることから、釘隠しは平家の紋である揚羽蝶があしらわれています。

〈揚羽蝶があしらわれた釘隠し〉

■瓦屋根

瓦は約3万点。瓦の葺き方には、「本瓦葺」と「桟瓦葺」があり、旧織田屋形では玄関の車寄と大書院の千鳥破風のみが本瓦葺、他は桟瓦葺でした。

〈桟瓦葺〉

〈本瓦葺〉

大書院は文政13年(1830)に焼失していますが、鬼瓦の側面に再建をはじめた天保7年より前の「天保三年」の刻銘があることから、建物の再建に先行して瓦が焼かれたことが分かります。

〈文華殿で一番大きな鬼瓦 「大書院大棟東鬼瓦」〉

■千鳥破風

大書院の屋根の南面中央には、三角形の千鳥破風が飾られています。御殿の屋根に千鳥破風を飾る例は江戸城本丸大広間が知られています。千鳥破風の懸魚(げぎょ)は天保15年(1844・弘化元年)の再建時のもので、織田木瓜(おだもっこう)の家紋が彫刻されています。

〈大書院 千鳥破風〉

〈千鳥破風の懸魚(げぎょ)〉

■上段の間・中段の間

大書院には、対面の為の主要部分が、上段・中段・下段の3室あり、それぞれ天井の意匠と床の高さを変えて、部屋の格を示しています。

下段の間から鍵の手に更に二の間、三の間が続きます。このL字形の平面は、上段を主室として中段・下段を一系列とする対面の場と、下段を主室とし、二の間・三の間へとつづくもう一系列の対面の場が重なって成立したものです。これは規模は小さいながらも、江戸城と同じ様式となっています。

〈一番奥の上段の間からL字に部屋が続く様子〉画像提供/奈良県

上段の間には書院造の構成要素である付書院・床・棚・帳台構えがあり、釘隠しは足利将軍家より拝領した桐の紋があしらわれています。

〈中段の間より見た上段の間〉画像提供/奈良県

〈桐の紋があしらわれた釘隠し〉

令和4年06月16日

移築までの建物の沿革

――――――――――――――――――――――

「重要文化財 橿原神宮本殿・旧織田屋形修理工事報告書」

より抜粋、一部修正

昭和53年10月

【編集】奈良県教育委員会事務局 奈良県文化財保存事務所

【発行】奈良県教育委員会

――――――――――――――――――――――

本能寺の変で織田一門は多くの難に殉じ、明智光秀は秀吉に打たれ、秀吉の天下統一は完成したが、覇権は再び織田家には戻らなかった。織田家は次第に衰え、信孝は自刃し、信雄は僅に宇陀に五万石を保ったに過ぎない有様であった。

信長の弟であり、柳本、芝村両藩の遠祖に当たる長益は、織田一門として同様な運命をたどった。当時長益は信州攻略に従っていたが、本能寺の変を聞いて尾張に逃れた。

その後、天正13年(1585)に秀吉に仕えたが、僅に摂津国味舌郷三千石を含むに過ぎなかった。しかし、長益は千利休に師事して茶道の奥義を極め有楽斎と号し、有楽流を創始して斯界の宗匠と仰がれ、秀吉の北野の茶会等には大いに活躍した。

その後、慶長5年(1600)関ヶ原の戦いおこるや、徳川家康方に味方して石田三成の将蒲生中守を討取った軍功により、大和国式上、山辺二郡の内で二万数千石、都合三万石を拝領して楊本郷もその所領となった。

かくして、長益(有楽斎)は三万石の大名となったが、大坂の天満屋敷(今の造幣局の場所に靴抜ぎ石あり)に住み、大和の領分を治めたが、元和元年(1615)8月12日、一万石を四男 長政ヘ、五男 尚長(ひさなが)へも一万石を分地し、残る一万石をもって京都建仁寺の正法院にこもり、もっぱら茶の湯にふけり、元和7年(1621)12月13日、73歳で死去した。

※「長政」については、同名の別人

四男長政は芝村藩祖であり、五男尚長は柳本藩祖にあたり、楊本氏の館跡に元和二年(1616)現在の柳本小学校の地に陣屋を構えるに至ったものである。

かくて楊本領は中世の寺院領から大名領となり、小さいながらも城下町として整ってきた。

しかし、文政13年(1830・天保元年)信陽の時代11月2日御殿が残らず焼失したが、天保7年(1836)から工事は、先ず勝手向建物より着手し、同9年(1838)正月頃から大書院の工事にかかり、八箇年の年月を費して天保15年(1844・弘化元年)3月すべての工事を終り、旧位置に再建旧観に復した。

この時の普請奉行は秋永七郎右衛門、岸上清馬等であった。鬼瓦には天保3年の箆書があって、予め鬼瓦が出来上がっていたとも考えられる。

〈旧織田屋形 平面図〉画像提供/奈良県

現存する建物は、文政13年焼失後、天保15年3月に至って竣工した屋敷のうち、最も主要な部分が今日まで伝えられてきたものである。

明治廃藩置県後、屋敷内の他の建物は逐次撤去されたが、僅かに大書院及び玄関の主要な部分が残され、柳本村民に払下げられた。

明治10年4月柳本小学校が移転し、大書院及び玄関は校舎として使用されたが、その後昭和39年11月に橿原神宮に奉納された。

※「楊本(やなぎもと)」と「柳本(やなぎもと)」について

『柳本郷土史論』(昭和15年発行)には、現在の「柳」の字を使用されるようになったのが、江戸時代初期のことであると記述されています。その為、それ以前の時代の表現については、元々の地名である「楊本」の字を用い、記載を分けております。