橿原神宮について

建国の聖地・橿原。

ここから日本という国がはじまりました。

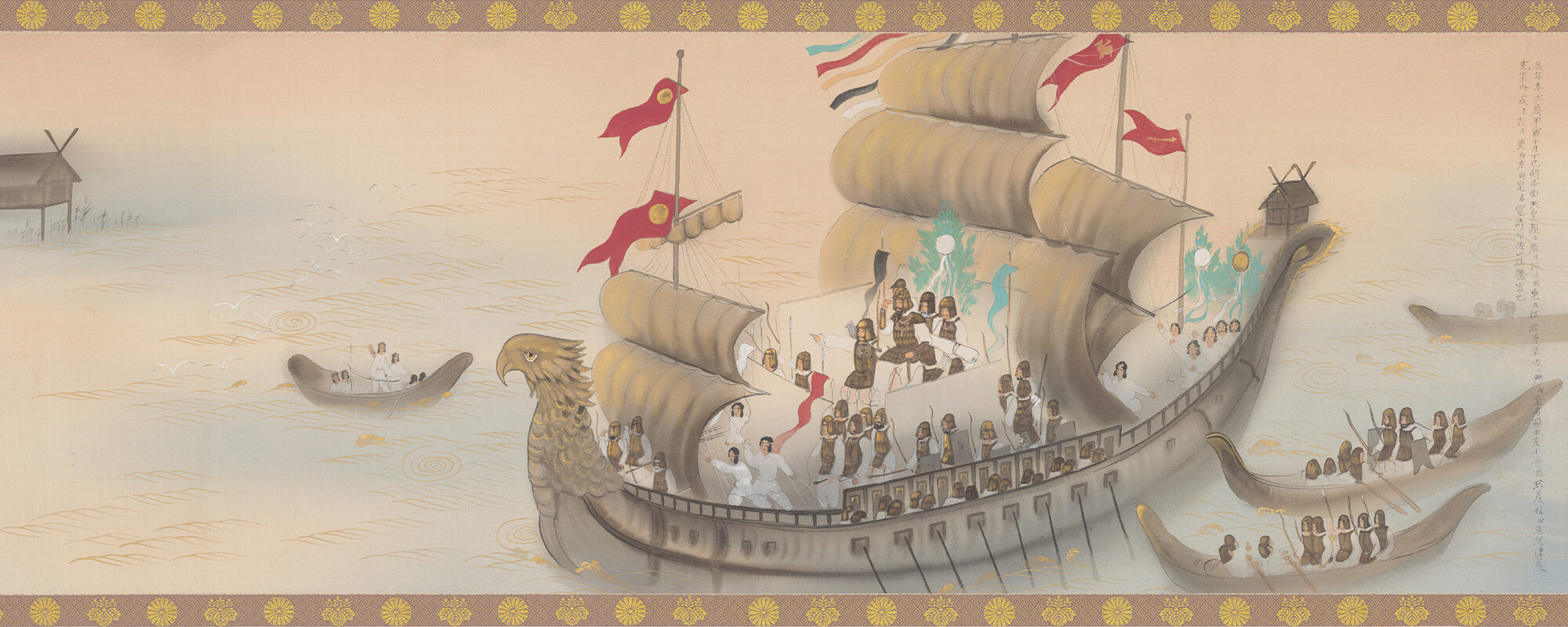

日本最古の正史ともされる『日本書紀』において、日本建国の地と記された橿原。天照大神〈あまてらすおおみかみ〉の子孫である神日本磐余彦火火出見天皇〈かむやまといわれひこほほでみのすめらみこと/※後の神武天皇〉が、豊かで平和な国づくりをめざして、九州高千穂の宮から東に向かい、想像を絶する苦難を乗り越え、畝傍山〈うねびやま〉東南の麓に橿原宮を創建されました。

第一代天皇として即位されたのが紀元元年、今からおよそ2,680余年前のことです。

日本の歴史と文化の発祥の地でもある橿原は、日本の原点ともいえるでしょう。

御祭神

御祭神

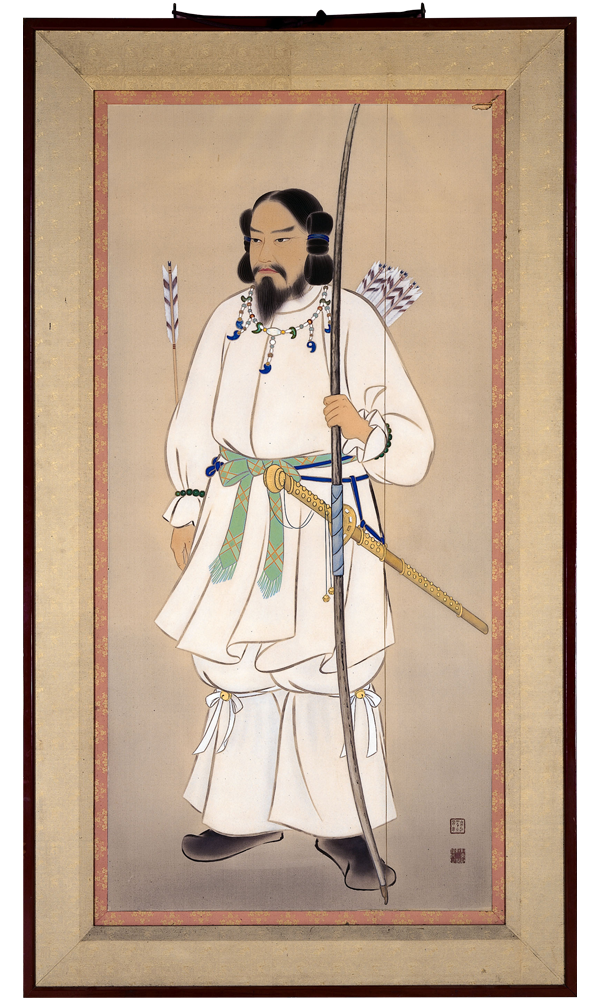

神武天皇

媛蹈韛五十鈴媛皇后

神武天皇は、天照大神〈あまてらすおおみかみ〉の御孫・瓊瓊杵尊〈ににぎのみこと〉の三代目にあたり、「神日本磐余彦火火出見天皇〈かむやまといわれひこほほでみのすめらみこと〉」と申し上げます。

媛蹈韛五十鈴媛皇后は、事代主神〈ことしろぬしのかみ〉と玉櫛媛との間にお生まれになった方です。

※事代主神は、『古事記』では大物主神〈おおものぬしのかみ〉にあたる方です。御祭神 系図

御由緒

明治23年(1890)4月2日

御鎮座・創建

天照大神〈あまてらすおおみかみ〉の五代目にあたる神武天皇は、互いに争うことのない、永遠に困窮しない国を実現するため、九州の日向国〈ひむかのくに〉 高千穂から、国の中心地を目指し東へ向かいます。東遷〈とうせん〉の道中、豪族との争いや、相次ぐ兄弟達の不幸等、想像を絶する困難に遭いながらも、国内を平定され、ついに畝傍山〈うねびやま〉の東南 橿原宮〈かしはらのみや〉で第一代天皇として即位されました。

明治に入り、神武天皇の御聖業を仰ぎ、橿原宮址〈かしはらのみやあと〉に神宮創建の請願が民間有志からおこります。これに深く感銘を受けられた明治天皇は、京都御所内の天照大神がお祀りされていた内侍所(賢所)〈ないしどころ(かしこどころ〉)を御本殿として、また、新嘗祭が執り行われていた神嘉殿〈しんかでん〉を拝殿として下賜されました。そして明治23年4月2日、官幣大社・橿原神宮が御鎮座し、創建となりました。

御神徳

開運延寿

-

開運・招福

神武天皇は御年45歳で日向国〈ひむかのくに〉を御出発になり、6年という年月を経て大和国に入り、畝傍山の東南 橿原の地に都を定められました。

この東遷で、筆舌に尽くし難い程の困難に見舞われながらも、九死に一生を得る事が出来たのは、世界平和の理想を実現する為に天照大神がお力添えされたからに他なりません。

また様々な困難の末にも、大業を成し遂げられたことは神武天皇御自身が大変運勢強大な方であったからだとも言えます。 -

健康・延寿

神武天皇は、橿原宮に即位されてより、御在位76年、実に127歳(※)の御長寿を全うされます。

この事は、神武天皇がいかに御長寿であられたかを物語っており、いつの時代も私達国民が心から願う健康並びに延寿の理想を神武天皇自らが具現されたと言えるのではないでしょうか。

※『古事記』では137歳。

天業恢弘・世界平和

日本、そして世界の平和、

人々の幸福、

皇室の弥栄を祈り続けています。

-

天業恢弘(てんぎょうかいこう)

「天業恢弘」とは「天子の事業を推し広めようとすること」を意味しています。

神武天皇は瓊瓊杵尊〈ににぎのみこと〉が高天原(天上界)から葦原中国〈あしはらのなかつくに/地上界〉へ御光臨の際に天照大神〈あまてらすおおみかみ〉から下されたお言葉を実現し、民のために正しい政治を行う為には、地理的にも政治的にも重要な位置にある大和・橿原こそ、日本を統一し、国家体制を築き上げられる場所であると確信されます。

そして天照大神が下された御言葉に従い、平和で豊かな国づくりを実現されました。 -

世界平和

神武天皇は、畝傍山〈うねびやま〉の東南、橿原の地に都を築かれる際、奠都の詔〈てんとのみことのり〉を仰せ出され、その中で、「八紘一宇〈はっこういちう〉」という精神について述べられています。

それは、天地四方八方の果てに至るまで、この地球上に存在する民族が、あたかも一軒の家の中に住むように、皆仲良く暮らすというもので世界平和の理想を掲げています。

この大御心は第一代の皇位に就かれる神武天皇のみならず、その後の皇室にも受け継がれ、124代昭和天皇の御製で、次のように詠まれています。

【朝海〈あしたのうみ〉/昭和8年】

天地〈あめつち〉の神にぞいのる朝なぎの

海のごとくに波たたぬ世を

この歌からも、神武天皇が理想として掲げられた世界平和の精神を窺い知ることが出来ます。

橿原神宮について

橿原神宮についてのお問い合わせ

よくある質問| お問い合わせ |

橿原神宮〒634-8550 奈良県橿原市久米町934 電話:0744-22-3271 FAX:0744-24-7720 |

|---|---|

| 受付時間 | 午前9時~午後4時 |