お知らせ

令和4年06月16日

「文華殿」見どころ

柳本藩の陣屋御殿である橿原神宮「文華殿」は江戸時代の大名御殿がほとんど失われた今日、御殿で最も豪華な部分である表向御殿の遺構として、大変貴重なものと評価されています。

こちらでは「文華殿」の見どころを御紹介いたします。

■玄関

■玄関

4つの部屋と入側(いりがわ)および式台を「玄関」と呼んでいます。千鳥破風の屋根が突出した部分を「車寄」、その低い床を「式台」と言います。車寄の妻飾りは意匠が優れており、軒下の虹梁(こうりょう)はケヤキの一木でできています。

〈玄関 正面〉画像提供/奈良県

〈虹梁〉

また、織田家は平姓を名乗っていることから、釘隠しは平家の紋である揚羽蝶があしらわれています。

〈揚羽蝶があしらわれた釘隠し〉

■瓦屋根

瓦は約3万点。瓦の葺き方には、「本瓦葺」と「桟瓦葺」があり、旧織田屋形では玄関の車寄と大書院の千鳥破風のみが本瓦葺、他は桟瓦葺でした。

〈桟瓦葺〉

〈本瓦葺〉

大書院は文政13年(1830)に焼失していますが、鬼瓦の側面に再建をはじめた天保7年より前の「天保三年」の刻銘があることから、建物の再建に先行して瓦が焼かれたことが分かります。

〈文華殿で一番大きな鬼瓦 「大書院大棟東鬼瓦」〉

■千鳥破風

大書院の屋根の南面中央には、三角形の千鳥破風が飾られています。御殿の屋根に千鳥破風を飾る例は江戸城本丸大広間が知られています。千鳥破風の懸魚(げぎょ)は天保15年(1844・弘化元年)の再建時のもので、織田木瓜(おだもっこう)の家紋が彫刻されています。

〈大書院 千鳥破風〉

〈千鳥破風の懸魚(げぎょ)〉

■上段の間・中段の間

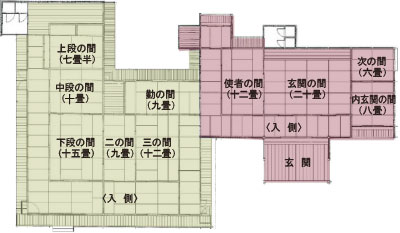

大書院には、対面の為の主要部分が、上段・中段・下段の3室あり、それぞれ天井の意匠と床の高さを変えて、部屋の格を示しています。

下段の間から鍵の手に更に二の間、三の間が続きます。このL字形の平面は、上段を主室として中段・下段を一系列とする対面の場と、下段を主室とし、二の間・三の間へとつづくもう一系列の対面の場が重なって成立したものです。これは規模は小さいながらも、江戸城と同じ様式となっています。

〈一番奥の上段の間からL字に部屋が続く様子〉画像提供/奈良県

上段の間には書院造の構成要素である付書院・床・棚・帳台構えがあり、釘隠しは足利将軍家より拝領した桐の紋があしらわれています。

〈中段の間より見た上段の間〉画像提供/奈良県

〈桐の紋があしらわれた釘隠し〉