お知らせ

令和5年07月01日

「夏越神楽祈祷」斎行の御報告

7月1日(土)午前11時より「夏越神楽祈祷」を斎行いたしました。

7月1日(土)午前11時より「夏越神楽祈祷」を斎行いたしました。

「夏越神楽祈祷」は下半期のはじまりにあたり、上半期の大神様の御神恩に感謝し、これからの下半期の平穏を祈願申し上げる行事です。

神楽殿にて神職が御崇敬の皆様の身体健全・家内安全、また事業所の社運隆昌・無事故安全を祈願する祝詞を奏上し、その後巫女による神楽「鈴舞」を奉納いたしました。

皆様方には、これからの半年間を清浄な心と身体を保ち、日々お健やかにお過ごしになられますことをお祈り申し上げます。

令和5年07月01日

「煤払神事」・「夏越大祓」執行の御報告

6月30日(金)午前10時より「煤払神事」、午後3時より「夏越大祓」を執り行いました。

「煤払神事」では、神職・巫女約40名が御本殿以下諸社殿を清掃し、半年間に積もった煤を取り払いました。

幣殿を清掃する神職

「夏越大祓」は約180名の方に御参列をいただき、天候不順のため橿原神宮会館にて神事を執り行いました。大祓では神職らが御参列の皆様と共に大祓詞を奏上し、日々の生活で知らず知らずに犯してしまった罪やけがれを形代に移し祓いを行うことで、清浄な心身に立ち返り、次の半年間の健康と平穏無事を願いました。

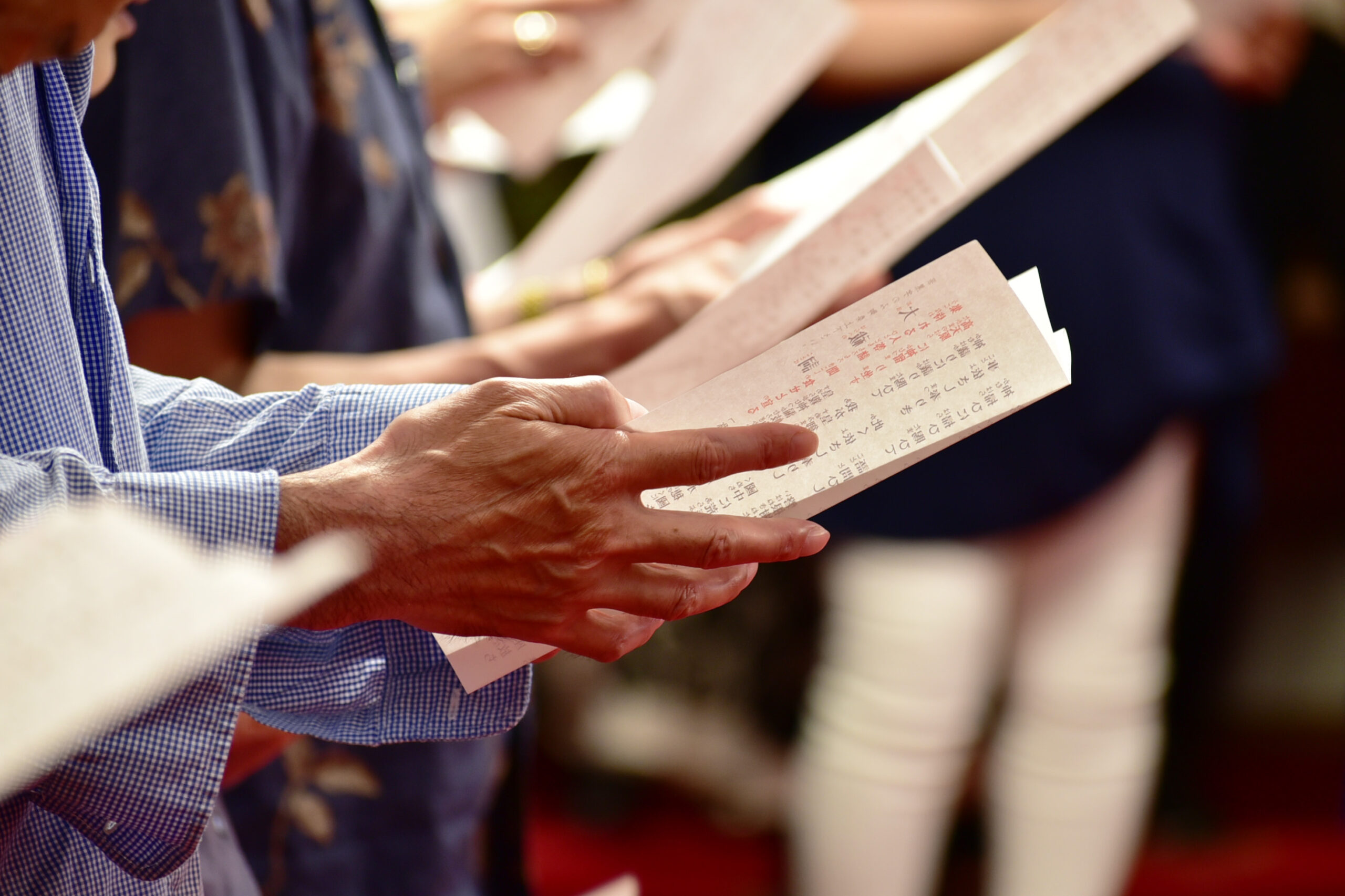

大祓詞を奏上する参列者

形代を祓う神職

令和5年06月25日

宝物館次回企画展と臨時休館延長のお知らせ

天誅組 吉村虎太郎佩用刀

7月15日(土)~8月25日(金)の間、企画展『神武天皇陵と天誅組』を開催致します。

尚、開催に伴う展示替えのため、宝物館の臨時休館を7月14日(金)まで延長致します。

皆様には御迷惑おかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

令和5年06月21日

6月30日「夏越大祓」参列の御案内

6月30日(金)午後3時より「夏越大祓」を執り行います。

6月30日(金)午後3時より「夏越大祓」を執り行います。

「夏越大祓」は、半年の間に日々の生活で知らず知らずに犯してしまった罪けがれを形代に移して身体を清めることで、元来の清浄な心身に立ち返り、次の半年を健康で平穏に過ごすよう願う神事です。

本年は、橿原神宮会館での斎行となります。

天候に関係なく、どなたでも自由に御参列いただけます。

【場所】橿原神宮会館

【日時】6月30日(金)午後3時

令和5年06月15日

6月14日「御田植奉告祭」斎行の御報告

6月14日(水)10時より「御田植奉告祭」を斎行いたしました。

雨天により神饌田での「御田植祭」の斎行がかなわなかったため、儀式殿にて奉告祭を執り行い、下種奉告祭(4月に斎行)で御神前に供えた種から生育した忌苗(罪穢れのない清浄な苗)を斎主が作長へ授けました。

〈斎主が作長へ忌苗を授ける〉

神饌田に植え付けた忌苗は大切に育てられ、秋の「抜穂祭」を経て刈り入れた後、最も重儀である「新嘗祭(11月23日)」にて豊穣の感謝を込め御神前にお供えいたします。

〈忌苗〉

〈祭典後、神饌田にてお祓いをする様子〉