お知らせ

令和4年06月17日

「夏越大祓」・「夏越神楽祈祷」参列について

本年の「夏越大祓」・「夏越神楽祈祷」は、皆様にも御参列を頂き斎行することとなりました。当日は下記の新型コロナウイルス感染症対策に御協力頂きますようお願い申し上げます。

【夏越大祓】

日時:6月30日(木)午後3時

場所:斎館前庭(参列者間の距離を十分に確保するため南神門前より変更)

※雨天時は屋内にて奉仕者のみの斎行となり、御参列は御遠慮いただきます。予めご了承ください。

●体調のすぐれない方は参列を御遠慮ください。

●マスクを御着用ください。

●受付での検温・アルコール消毒に御協力ください。

●御参列の方は大祓詞(おおはらえことば)を声に出さず、神職等の大祓奏上にあわせ、各人心中で唱えていただくようお願いいたします。

尚、熱中症対策のため、夏越大祓参列に際しては日傘の使用や帽子の着用をして頂いても結構です。

【夏越神楽祈祷】

日時:7月1日(金)午前11時30分

場所:内拝殿(御参列人数を考慮し、神楽殿より変更)

●体調のすぐれない方は参列を御遠慮ください。

●マスクを御着用ください。

令和4年06月16日

「御田植奉告祭」斎了の御報告

6月15日(水)午前10時より「御田植奉告祭」を斎行いたしました。

雨天により神饌田での「御田植祭」の斎行がかなわなかったため、神楽殿にて「御田植奉告祭」を執り行い、その後祭員が神饌田へ向かいお祓いをいたしました。

〈神楽殿での「御田植奉告祭」〉

〈神饌田にてお祓いをする様子〉

祭典後は、忌苗(いみなえ:罪穢れのない清浄な苗)を植え、秋の「抜穂祭」を経て刈り入れた後、豊穣の感謝を込め「新嘗祭(11月23日)」で御神前にお供えいたします。

〈忌苗〉

令和4年06月10日

「皇后献上佐韋祭」斎了の御報告

6月9日(木)午前10時より、「皇后献上佐韋祭(きさいのみやけんじょうゆりさい)」を執り行いました。

御祭神 神武天皇と共にお祀りをしている媛蹈韛五十鈴媛皇后(ひめたたらいすずひめこうごう)は、皇后として神武天皇に寄り添われ国の発展に御心を尽くされました。

この度初めての祭典斎行となり、祭典では皇后の御神徳を尊び、御功績を偲ぶ為、ゆかりの深いササユリをお供えいたしました。

今回お供えしたササユリは、昨年秋より本殿近くにて育て、それを巫女が摘み取ったものと県内の篤志家より御奉献いただいたものになります。

当日は、ササユリを御神前に奉献し、斎主の祝詞奏上の後、巫女による神楽「榊舞」を奉奏いたしました。

【榊舞】(昭憲皇太后御歌に作舞された神楽舞)

広前に 玉ぐしとりて うねび山

高きみいつを 仰ぐけふかな

令和4年06月06日

「花の下連歌奉納」について

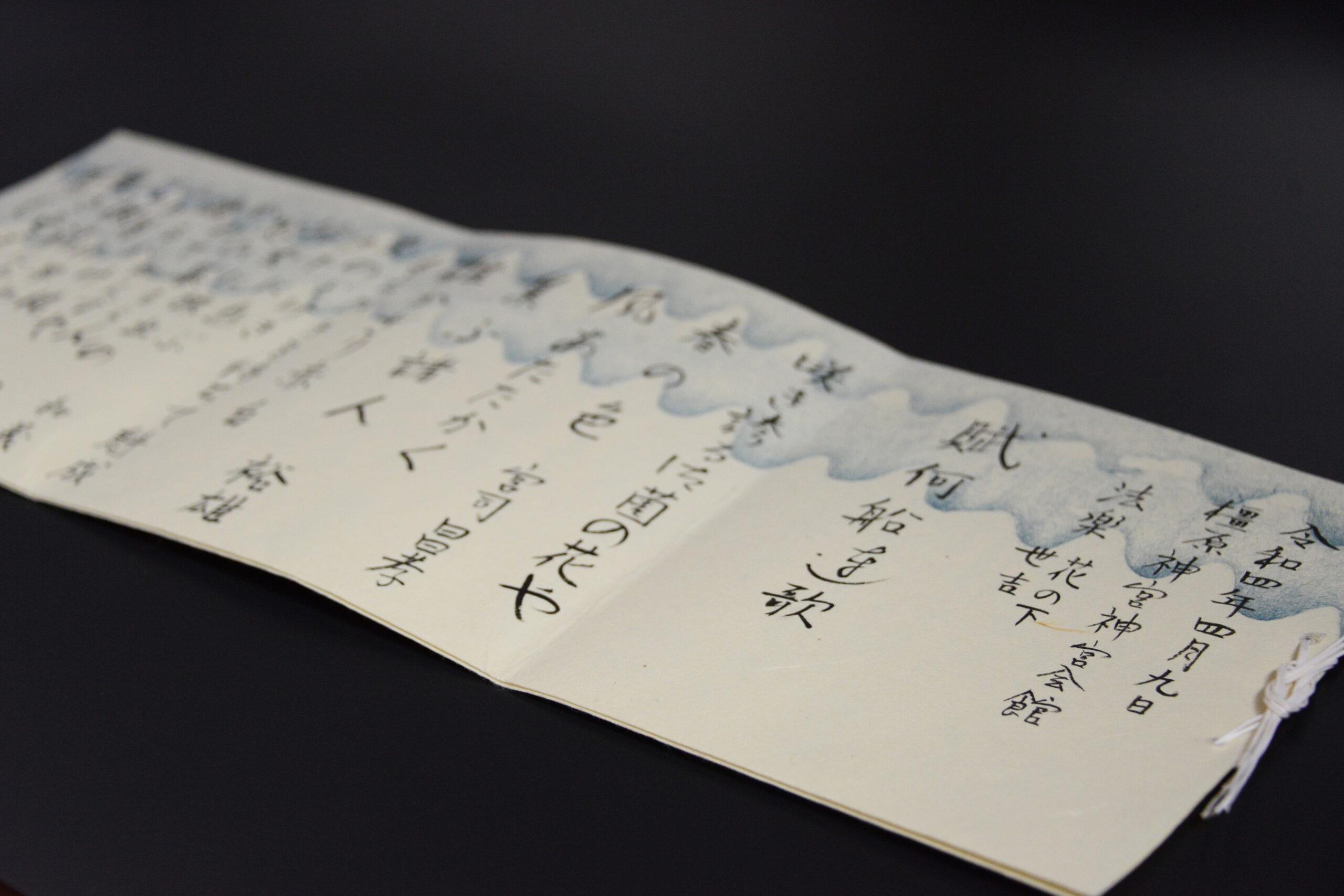

4月に行われた「花の下(はなのもと)連歌奉納」にて御神前で詠みあげられた連歌が、懐紙に清書され5月下旬に奉納されました。

連歌とは、和歌の「五・七・五・七・七」の上句「五・七・五」と下句「七・七」を交互に読み続け、前に詠まれた句から連想して次の句を詠み上げる詞歌の一種です。

「花の下連歌奉納」は、京都連歌の会宗匠・南宗寺連歌会宗匠の鶴崎 裕雄氏が主催する連歌会が桜の咲く時期に連歌を詠み、神仏に奉納するものです。

3回目の開催となる4月の奉納時には、参加者が集って宮司の発句より連歌を創作した後、内拝殿にて完成した連歌を詠み上げて御奉納いただきました。

〈内拝殿にて連歌を詠みあげる様子〉

〈清書され奉納された連歌〉

令和4年05月24日

『春の特別参拝と重要文化財 織田家 柳本陣屋御殿「文華殿」特別公開』終了の御報告

4月22日(金)から5月8日(日)までの17日間にわたって開催いたしました『春の特別参拝と重要文化財 織田家 柳本陣屋御殿「文華殿」特別公開』が終了いたしましたので、御報告申し上げます。

今回、御崇敬の皆様と橿原神宮の御祭神との御神縁をより深めていただきたく、内拝殿での特別参拝を御案内申し上げると共に、令和2年から令和8年にかけて保存修理工事が行われている重要文化財「文華殿」の工事の裏側を御覧いただき、その建築的・文化的価値を皆様にお伝えいたしたく、特別公開を実施いたしました。

〈特別参拝にて御幣を供える参加者〉

内拝殿での特別参拝から、「文華殿」の保存修理の見学まで約1時間の行程においては、由緒などの説明と共に、神職と参加者の皆様とが直接語らう機会もあり、橿原神宮により一層親しみを持っていただけたのではないかと感じております。

〈特別参拝後の由緒説明〉

〈いよいよ、保存修理中の「文華殿」の中へ〉

〈曜日限定で行った奈良県文化財保存課様の説明〉

〈江戸城本丸大広間の屋根にも同じものが見られる千鳥破風(ちどりはふ)〉

〈下段の間にはかつて「百鳥の欄間」が存在したが、明治初期に海外に流出し、行方不明の状態〉

〈江戸後期作としては珍しい、彩色が施された丸彫りの欄間〉

開催早々には大雨や、季節外れの寒さにも見舞われましたが、5月の大型連休には天気も回復。新緑の時期に相応しい気候の中、多くの皆様に御参加をいただきました。

今後も令和8年の完成まで、保存修理の過程や特別公開の開催予定などについて、公式WEBサイト・SNSにて情報発信を行って参りますので、御注目をいただけますと幸いでございます。