お知らせ

令和8年01月31日

第5回『春の出会い 神武さん』開催のお知らせ

春の一日は、皆様そろって「神武さん」詣りへ。

春の一日は、皆様そろって「神武さん」詣りへ。

橿原神宮では4月2日、3日の春季大祭(御鎮座記念祭、神武天皇祭)に併せ、『春の出会い 神武さん』と題した奉祝行事を開催いたします。

御祭神 神武天皇の御神徳を尊び御功績を偲ぶ春季大祭は、地元の皆様から「神武さん」と親しみをもって呼ばれています。

この日は「神武さん」をお祝いする「神武レンゾ」の風習が今でも伝えられており、橿原神宮ではこの「神武レンゾ」の風習を次の世代へと伝えるべく、子供から大人まで、御祭神により一層親しみを感じていただけるよう、境内各所にて奉祝行事を行います。

「神武レンゾ」とは

奈良県下には、「レンゾ」と呼ばれる農耕儀礼があります。それらは社寺のお祭りや儀式の日にあてられることが多く、春先の農耕の始まる時期に合わせて行われていました。

中でも4月3日の「神武天皇祭」にあわせて行われるレンゾを「神武レンゾ(連座)」と呼びます。「神武天皇祭」の日は昭和23年までは祝祭日とされ、この日に合わせて農家は作業を休み、奉公人はそれぞれ生家に戻り、親戚が集まって、よもぎのあんつけ餅をはじめ、巻き寿司・ちらし寿司やお煮しめなどの御馳走を食べてお祝いをする風習がありました。

※「連座」については諸説あります。

【祭典・行事】

※内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめ御了承ください。

※画像はイメージです。

4月2日(木)

●御鎮座記念祭

10時 内拝殿

橿原神宮御鎮座を記念する祭典として、御鎮座翌年から現在に至るまで執り行っています。

また、白色尉の翁面をつけて舞う「翁舞」も奉納されます。

4月3日(金)

●神武天皇祭

10時 内拝殿

神武天皇が崩御された日にあたる現在の4月3日に、神武天皇の御聖業を仰ぐ祭典として斎行いたします。

●国栖奏

(国栖奏保存会:奈良県指定無形民俗文化財 奉納)

13時 内拝殿

神武天皇が東征の際に出会ったと記紀に記されるイワオシワクの子。

その子孫である吉野町 国栖の人々が、応神天皇に醴酒(こざけ)を献上して歌舞を奏したことに由来します。

●第50回神武祭 奉納剣道大会

9時~12時 土間殿前

小学生低学年・高学年の個人戦、中学1年~3年の個人戦・団体戦を行います。

※雨天延期 ●奉納民踊

●奉納民踊

11時30分~11時50分 外拝殿前

橿原市民踊・舞踊の会の皆様が「橿原音頭」などの民踊を披露されます。

●橿原市武道協議会による演武

13時~16時 土間殿周辺

合気道、少林寺拳法などの演武を行います。 ●真武館真勝流刀道 奉納演武

●真武館真勝流刀道 奉納演武

14時~14時30分 外拝殿

真勝流の皆様による奉納演武を行います。

●神輿渡御

13時15分~ 第一鳥居より

居木神社<東京都品川区鎮座>神職・神輿会による、神輿渡御

※ 都合により時間が前後する場合があります。

4月2日(木)・3日(金)

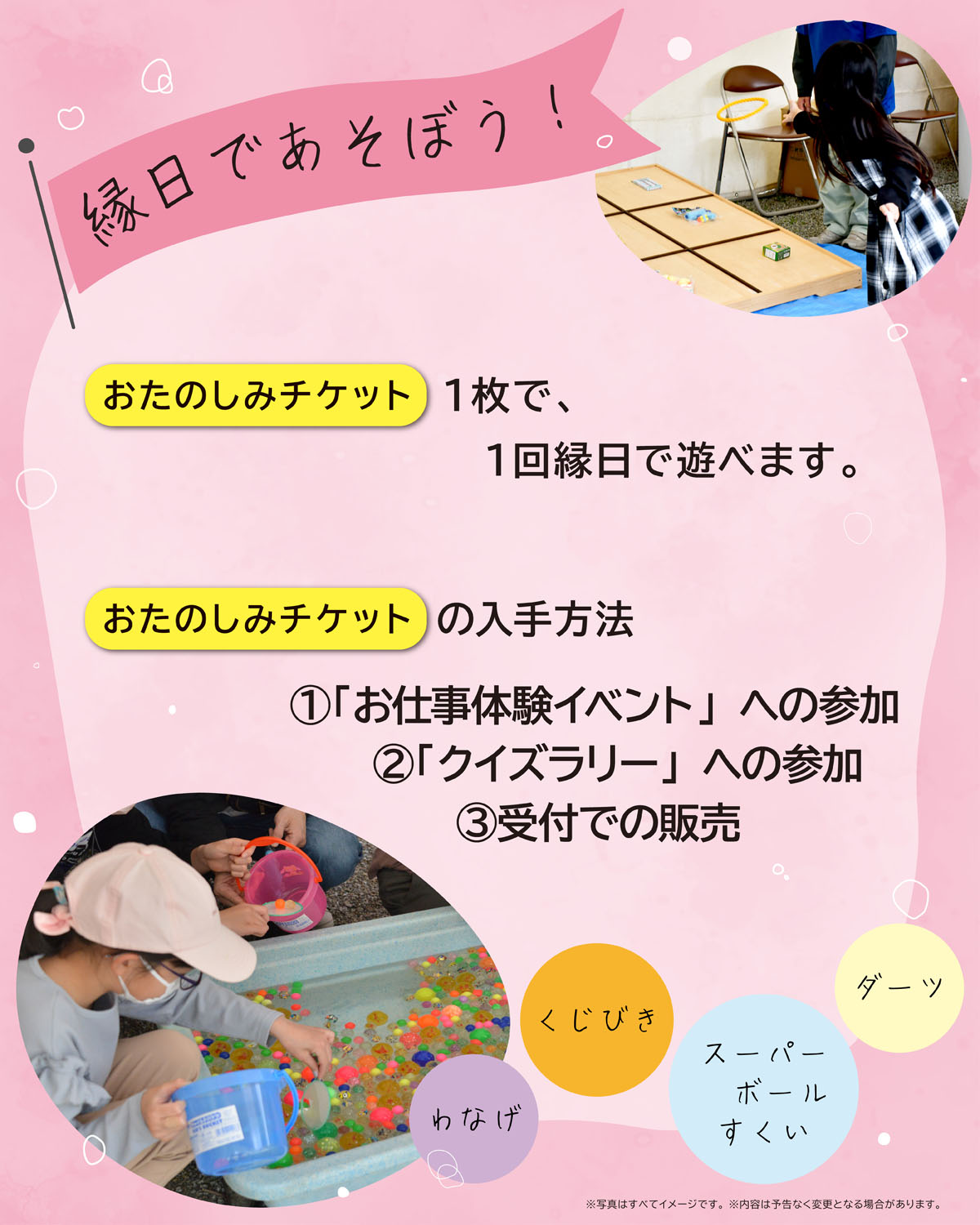

●昔ながらの縁日

10時30分~16時 神橋・第二鳥居周辺

(久米町親交会、おにぎりの会、子供会)

輪投げやくじ引き、スーパーボールすくいなど、昔ながらの縁日を開催します。

おたのしみチケット1枚で1回遊べます。

●『神武天皇御一代記御絵巻』パネル展(見学無料)

●『神武天皇御一代記御絵巻』パネル展(見学無料)

11時~16時 外拝殿北廻廊

「神武東征」を絵巻物で描いた『神武天皇御一代記御絵巻』を、パネル展示でご覧いただけます。

●ふるまいよもぎ餅【数量限定】

2日(木) 13時 3日(金) 14時30分 外拝殿

かつての「神武さん(神武レンゾ)」では、よもぎ餅などの御馳走を食べていたと伝わることから、参拝者の皆様にもよもぎ餅を数量限定でふるまいます。

※ お1人様1つ限りです。

※ 時間・場所は当日の状況により変更となる場合があります。

●お土産市

10時~15時 外拝殿前

お土産や、軽食を販売します。

・橿原神宮養正殿(軽食)

・株式会社中谷本舗(柿の葉寿司)

・橿原オークホテル(埴輪まんじゅう)

●橿原市 農産物販売

10時~16時 外拝殿前

(橿原市朝市実行委員会)

農産物などを販売します。

●パン・洋菓子販売

10時~16時 外拝殿前

(ウエダベーカリー他)

パンや洋菓子などを販売します。

●キッチンカー

10時~16時 社務所前

軽食やスイーツなどを販売します。(予定)

●クイズラリー

10時~15時 境内各所(受付:神橋・第二鳥居周辺)

〈おたのしみチケット お渡し対象〉

橿原神宮にまつわる様々なクイズを、境内を巡りながら解いていくクイズラリーです。

(所要時間約40分)

●お仕事体験イベント

〈おたのしみチケット お渡し対象〉

神職・巫女体験をはじめ、様々な仕事やサービスの体験や制服の着用が出来るほか、

働く車両との記念撮影が出来ます。

・神職・巫女体験

13時、14時、15時開始 南神門入ってすぐ

※1回約50分程度、全3回。(各回開始15分前より受付)

※各回人数制限があります。

※装束のサイズにより身長制限があります。

|

・各種お仕事体験 |

|

|---|

※ 協力会社・団体は予定です。変更となる場合があります。

|

|

|---|

●防災フェア〈おたのしみチケット お渡し対象〉

10時~15時 社務所周辺

(自衛隊奈良地方協力本部)

自衛隊の日々の活動紹介や車両の展示、制服を着用しての写真撮影が出来ます。

関連情報

●花の下連歌奉納(観覧自由)

4月5日(日)12時~15時 貴賓館

主催:京都連歌の会

「連歌」とは、和歌の上句と下句を交互に詠み上げる詩歌の一種であり、「花の下連歌」では花に因んだ句が創作され、奉納されます。

令和8年01月26日

第65回 大阪地区橿原神宮書きぞめ大会 特別賞受賞者について

令和8年01月09日

第73回 橿原神宮席上揮毫書き初め大会 特別賞受賞者について

1月5日(月)県内外より877名の方にご参加いただき開催されました「第73回橿原神宮席上揮毫書き初め大会」におきまして、特別賞に入選された皆様を発表致します。

1月5日(月)県内外より877名の方にご参加いただき開催されました「第73回橿原神宮席上揮毫書き初め大会」におきまして、特別賞に入選された皆様を発表致します。

尚、全ての参加作品は令和8年1月13日(火)~1月18日(日)の期間中、午前9時~午後4時まで橿原神宮 外拝殿 北側廻廊にて展示致します。

文部科学大臣賞

大福小学校 6年生 竹野 結咲

桜井西中学校 3年生 細井 心実

橿原高等学校 3年生 坂口 真彩

橿原神宮宮司賞

安倍小学校 3年生 小泉 奈優

城島小学校 5年生 松田 萬

八木中学校 2年生 八木 希美

畝傍高等学校 2年生 中野 佑香

一般 三好 柚羽

奈良県知事賞

城島小学校 2年生 山中 絢衣

安倍小学校 4年生 森 彩瑛

八木中学校 1年生 桝谷 果穂

高田高等学校 1年生 辻本 真央

奈良県教育委員会賞

白橿小学校 1年生 新城 聖怜子

耳成南小学校 6年生 徳永 莉里香

大三輪中学校 3年生 瀬尾 雪乃

桜井高等学校 3年生 吉岡 彩芭

橿原市長賞

畝傍東小学校 4年生 松田 花穂

畝傍東小学校 5年生 堺 加純

白鳳中学校 2年生 小畑 眞子

桜井高等学校 2年生 清嶋 美虹

奈良県書道教育研究会賞

耳成小学校 2年生 奥野 結愛

今井小学校 3年生 笹田 陽楓

畝傍南小学校 4年生 髙橋 和奏

真菅小学校 5年生 岩井 志帆

斑鳩中学校 1年生 安藤 希

畝傍高等学校 1年生 矢田 有希乃

朝日新聞社賞

羽曳が丘小学校 1年生 上野 帆陽

前栽小学校 2年生 藤井 千夏

磐城小学校 3年生 阿古 帆叶

香久山小学校 4年生 藪野 梨花

鎌田小学校 5年生 本多 紗彩

斑鳩小学校 6年生 新川 陽彩

奈良学園登美ヶ丘中学校 1年生 中江 卓路

香芝東中学校 2年生 中木 崇裕

桜井高等学校 1年生 竹内 さくら

畝傍高等学校 2年生 森部 結愛

令和8年01月03日

「元始祭」斎行の御報告

1月3日(土)10時より、「元始祭」が斎行されました。

1月3日(土)10時より、「元始祭」が斎行されました。

元始祭は、年の始めにあたり天皇陛下御親ら皇位の元始を祝い奉る祭典です。

全国の神社では、宮中にならい、皇室の繁栄と国家平安を祈ります。

当神宮においても、宮司以下祭員の奉仕により、皇位の無窮と皇室の弥栄、国家の安泰を祈念致しました。

令和8年01月01日

「歳旦祭並延寿祭」斎行の御報告

1月1日(木・祝)6時より、「歳旦祭並延寿祭」が斎行されました。

1月1日(木・祝)6時より、「歳旦祭並延寿祭」が斎行されました。

「歳旦祭」は、年が明けての最初の祭典です。

祭典では、年頭にあたり皇室の弥栄と国の隆昌、世界平和を祈念致しました。

併せて、御祭神の御神徳である開運招福・健康延寿を戴き、一年の無病息災を祈願する「延寿祭」を斎行し、祭典終了後に紀元に因み2,686膳の「延寿箸」を御参拝の皆様にお頒ち致しました。

※「延寿箸」は予定数に達したため、授与を終了しております